パラケルススの「あるものが毒でないことを決めるのは量だけである」という観察に始まり、化学的親和性や質量作用の法則についての議論を経て、今回は用量反応曲線について説明します。

「用量反応曲線」という言葉は、関連する「濃度効果曲線」という言葉と同じように使われることがよくあります。 前者は、投与された薬物の量と、全動物またはヒトにおいて観察された効果との間の関係を表すものとして、適切に保存されるべきものです。 薬物の定常的な投与量は、測定された効果が生じる作用部位における定常的な濃度と一定の関係にあると考えられることから、in vivoにおける投与量と効果の関係(用量反応曲線)は、一般的に作用部位における薬物の濃度と効果の関係(濃度効果曲線)の代用とされる。 濃度効果曲線は、in vitroまたはex vivoの測定によって作成することができるが、まれな例外を除いて作用部位の濃度は通常知られていないため、通常は無傷の動物で測定することはできない。 しかし、血漿中の薬物濃度を作用部位での濃度の代用とすることで、濃度-効果曲線を作成することができる。

用量関連および濃度関連の反応データは、18世紀後半には登場していましたが、表で発表されることが多く、図もなく、一般的には数学的な分析もされていませんでした。 さらに、それらがプロットされた場合、一般的には線形の用量スケールが使用されていました。 私が知る限り、濃度の対数に対して反応をプロットした最も古い例は、1926年に発表されたもので、当時ロンドンのユニバーシティ・カレッジで薬理学の教授を務め、エジンバラ大学でマテリア・メディカの教授になろうとしていたアルフレッド・ジョセフ・クラーク(1885-1941)が、カエルの心臓と腹直筋に対するアセチルコリンの作用を示したものです(図1)。

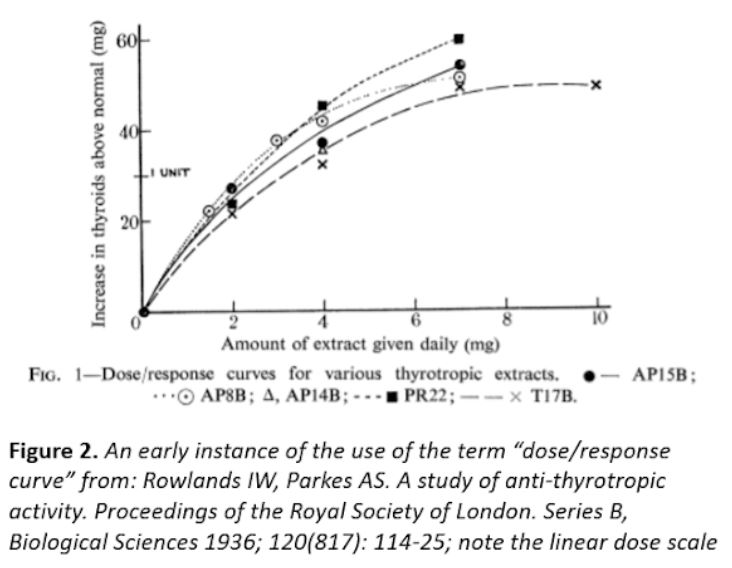

Oxford English Dictionaryに掲載されている “dose-response curve “の最も古い例は1940年のものですが、Quarterly Journal of Pharmacy and Pharmacologyに掲載されている “dosage/response relation “の1932年の例も掲載されています。 しかし、”dose/response curve “はそれ以前にも存在しており、Proceedings of the Royal Society of Londonの論文である。 Series B, Biological Scienceに掲載された、ウサギの甲状腺に対するウシの下垂体の抽出物の影響に関する論文で、1936年5月1日のものです(図2)。

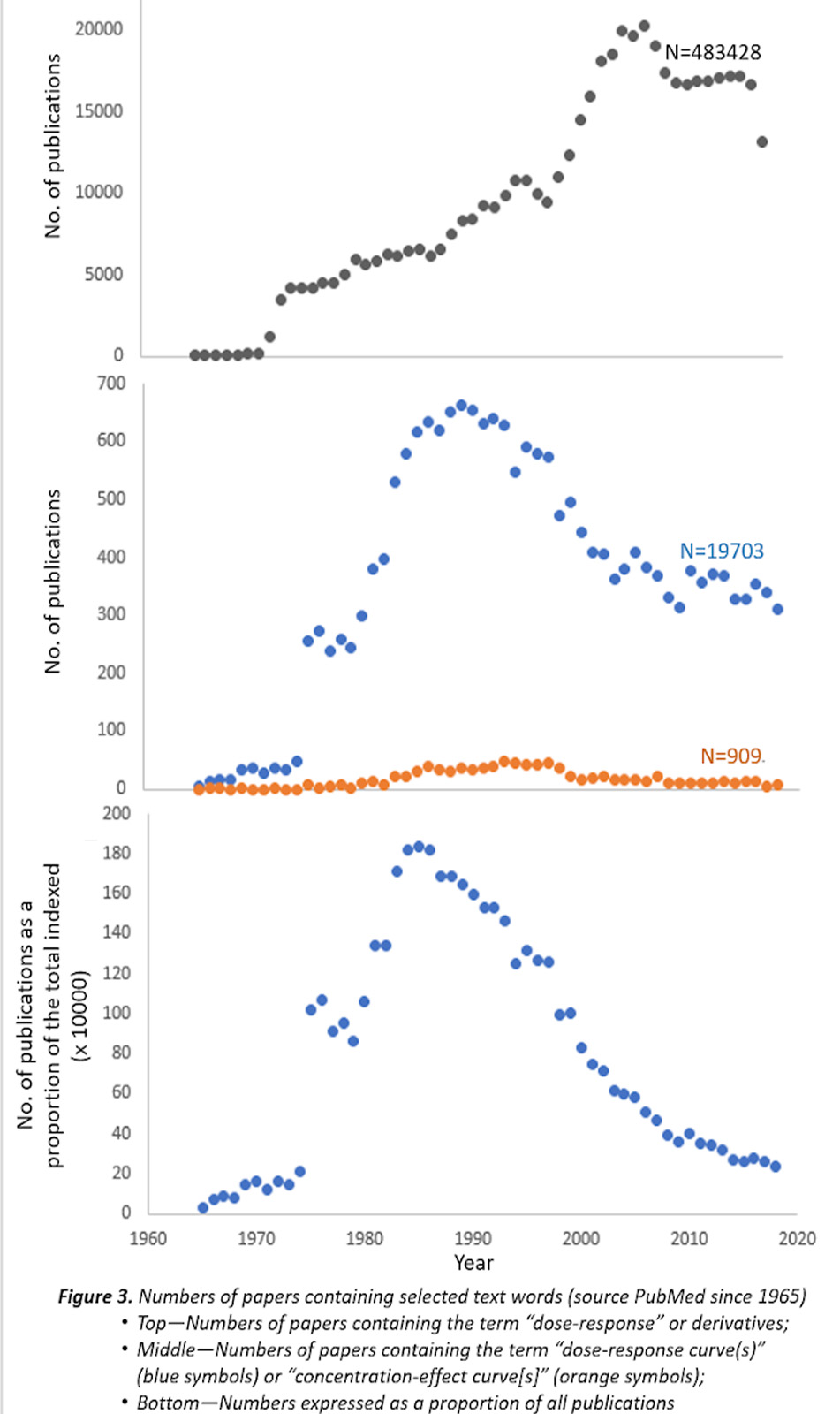

PubMedに登録されている論文の中で、”dose-response curve “という用語が “concentration-effect curve “という用語よりも頻繁に使われていることがわかります(図3、中段)。 このパターンは珍しい。 濃度効果曲線や用量反応曲線は古くから認識されていたが,1975年までは(少なくともPubMedに索引付けされたジャーナルでは)ほとんど論文が発表されていなかった。それが突然増加し,1990年頃にピークを迎え,その後,減少し,プラトーになった。 これは,特定の科学用語を検索したときに期待される通常のパターン(単調な増加)とは対照的である。

1990年以降の減少をどのように説明すればよいのでしょうか。 製薬会社が新薬の用量反応曲線を発表せずに作成し続けていたことから、出版バイアスが一因となっている可能性があります。 しかし、図3の一番上のパネルは、少なくとも部分的には別の説明を示唆しています。 これは、PubMedに索引付けされた論文のうち、”dose-responsiveness “のような用量反応に関連する用語を含んだ論文の数を示しています。 このような用語の年間頻度は、1990年以降増加し続け、2000年頃からはさらに急速に増加していることから、曲線そのものがプロットされることは少なくなっても、線量反応性の考え方が注目され続けていることを示唆しています。 これは、科学用語のグレシャムの法則 (悪い用語が良い用語を駆逐する) のようなものを示唆しています。

Jeffrey Aronson氏は臨床薬理学者で、オックスフォード大学のNuffield Department of Primary Care Health SciencesのCentre for Evidence Based Medicineに所属しています。 また、英国薬理学会の名誉会長でもあります。

競合する利益。

競合他社との利害関係: 宣言なし。