Appendix 7: Evidence for a New Entity: J.J.トムソンと電子

電子の存在を論じたイアン・ハッキングは、「私の知る限り、もしあなたがそれらをスプレーすることができれば、それらは実在する」と書いています(Hacking 1983, p.23)。 さらに、この見解を詳しく説明しています。 “

ハッキングは、1つ目の例示である、油滴や超伝導のニオブ球の電荷を変化させるという、電子の電荷のみを伴う単純な操作だけでは、電子を信じるには不十分だと考えました。 電子のいくつかの性質が関係しているため、より説得力があると考えた2つ目の例は、1970年代後半にスタンフォード大学線形加速器センターに建設された偏極電子源「ペギーII」である。 ペギーIIは、重水素から電子を散乱させて弱い中性電流を調べる実験に偏極電子を提供した。 操作可能であることが、理論上の存在を信じる根拠になることが多いというハッキングの意見には賛成ですが、彼の例示はかなりいい加減なものです。 20世紀初頭の物理学者たちは、ハッキングの言う電子を操作していた。

私が採用する立場は、「思い込みのある」実在論と呼ぶのが妥当なものです。

私が採用する立場は、「推測的」実在論と呼ばれるのが妥当なものです。実体の存在や科学的法則の真実を信じる十分な理由があるにもかかわらず、私たちは間違っているかもしれないという理由で推測的です。 かつて科学者はフロギストンやカロリーを信じる正当な理由がありましたが、現在では存在しないと信じる正当な理由があります。 私の立場は、「ある理論を保持する正当な理由があるということは、その理論によって仮定された実体が存在するということを保持する正当な理由があるということに他ならない」(Sellars 1962, p.97)というセラーズの見解と、カートライト(1983)とハッキング(1983)が提唱した「実体実在論」の両方を含んでいます。 前述のハッキングも、カートライトも、実体の存在を信じる基準として、実体の操作可能性を強調している。 カートライトもまた、実体を信じることの一環として、因果的な推論を強調しています。 カートライトは、雲室の動作について、「雲室に電子がなければ、なぜ線路があるのかわからない」(Cartwright, 1983, p.99)と述べています。 つまり、そのような存在がないのであれば、もっともらしい因果関係を語ることはできないのです。

カートライト、ハッキングの両氏とは対照的に、私は、私たちは、実体の行動を支配する法則や理論を信じる正当な理由を持つことができ、彼らのイラストのいくつかは、暗黙のうちにそのような法則を含んでいることを提案します。 私は別の場所で、科学的法則の実在性を信じることを論じてきました(Franklin 1996)。 この章では、実体、特に電子の現実性と存在に焦点を当てます。 ハッキングとカートライトの両氏は、セラーズを超えて、法則がなくても実体を信じる正当な理由があることに同意しています。 ハッキングとカートライトは、実体を使った実験を重視しています。

本節では、電子の存在を信じる根拠を、J.J.トムソンの陰極線の実験から考察してみたいと思います。

J.J.トムソンの実験の目的は、1897年に発表された論文の序文に明記されています。

この論文で取り上げる実験は、陰極線の性質について何らかの情報を得ることを目的として行われました。

この論文で取り上げた実験は、陰極線の性質について何らかの情報を得るために行われたものです。この光線についてはさまざまな意見がありますが、ドイツの物理学者のほぼ全員一致の意見によると、この光線はエーテル内の何らかのプロセスによるものであり、一様な磁場の中ではそのコースが直線ではなく円形であるため、これまでに観察された現象の中には類似したものはありません。

トムソンの最初の仕事は、陰極線が負の電荷を帯びていることを示すことでした。

トムソンの最初の仕事は、陰極線が負の電荷を帯びていることを示すことでした。

トムソンが最初に示したのは、陰極線が負の電荷を帯びるということでした。 円柱にはそれぞれ小さな穴が開いていて、そこから陰極線が内側の円柱に当たるようになっている。 内側の円筒に陰極線が通ると、そこに取り付けられた電気スコープでマイナスの電荷があることがわかる。 陰極線が穴を通らないように磁気的に偏向させると、電荷は検出されなかった。 “

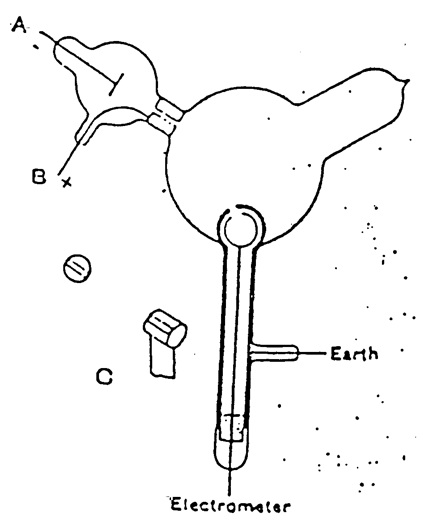

トムソンは、陰極から帯電した粒子が発射されることを否定しているわけではありませんが、この帯電した粒子が、ライフルを撃ったときの閃光とライフルの玉との関係以上に、陰極線と関係があることを否定しています(Thomson 1897, p.294)。 実験装置を図14に示します。穴の開いた2つの同軸円筒を示します。 外側の円筒は接地され、内側の円筒には電荷を検出するための電気計が取り付けられている。

図14.トムソンの陰極線が負の電荷を持つことを証明する装置。 円筒のスリットを示す。

陰極線(その経路はガラスの燐光でたどれる)がスリットに落ちないときは、線を発生させる誘導コイルを作動させたときに電気計に送られる電荷は小さく不規則であったが、線が磁石で曲げられてスリットに落ちたときには、電気計に大きな負の電荷が送られた….。 光線が磁石で曲げられて円筒のスリットを越えてしまうと、円筒に入る電荷は狙い通りのときのごくわずかな値に戻ってしまいます。

この実験は、磁石の力で陰極線を曲げても曲げても、負の電気は陰極線と同じ経路をたどり、この負の電気は陰極線と不可分の関係にあることを示しています(Thomson 1897, p. 294-295, emphasis added)。

この実験では、陰極線が負に帯電した物質粒子である場合に予想されるのと全く同じように、磁場によって偏向されることも実証されました。

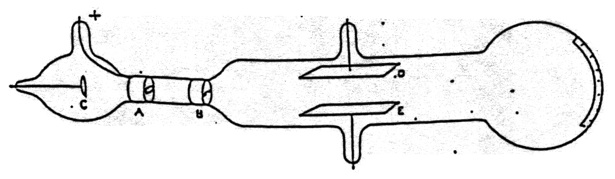

図15.トムソンの陰極線が電場によって偏向されることを実証する装置。 また、この装置を使って、\\を測定しました。 Thomson (1897)より

しかしながら、陰極線が負に帯電した粒子であるという見解には問題がありました。 いくつかの実験、特にヘルツの実験では、静電場による陰極線の偏向を観測できなかったのです。 トムソンはこの疑問に答えようとした。 図15はトムソンの装置である。 Cから出た陰極線は、陽極Aのスリットを通り、Bのスリットを通って、プレートDとEの間を通過し、管の先端に輪郭のはっきりした燐光のパッチができる。 ヘルツが実験した時には、DとEの間に電位差をつけてもたわみがないことが分かっていた。 トムソンは、最初にこの実験を行ったときには、やはり効果が見られなかったことを認めている。 “この実験を繰り返したところ、最初は同じ結果になったが、その後の実験で、偏向がないのは陰極線によって希薄な気体に与えられた導電性によるものであることがわかった」。 この導電性を測定してみると、排気量の増加に伴って非常に急速に減少することがわかりました。ヘルツの実験を非常に高い排気量で試してみると、静電力による陰極線の偏向を検出できる可能性があると思われました(Thomson 1897, p.296)。

トムソンはこう結論づけています。

陰極線は負の電気の電荷を持ち、あたかも負に帯電しているかのように静電力によって偏向され、この光線の経路上を移動する負に帯電した物体に作用するであろうのと同じように磁力によって作用されるので、それらは物質の粒子によって運ばれた負の電気の電荷であるという結論から逃れることはできません。 (Thomson 1897, p. 302)

陰極線が負に帯電した物質の粒子であることを確認したトムソンは、次にその粒子が何であるかについて議論しました。 この疑問を解決するために、トムソンは陰極線の電荷と質量の比を測定した。 トムソンの方法は、陰極線の静電的な偏向と磁気的な偏向を利用したもので、図15のような装置を用いた。

ここで、質量0.5kg、電荷0.5kg、速度0.5kgの粒子のビームを考えてみよう。 このビームが、プレートDとEの間の電界Fを通過するとします。 粒子がこの領域を通過するのにかかる時間は、おおよそt = ābfrac{L}{v}\です。 粒子にかかる電気力はFeで、その加速度はaです。 ここで、陰極線が同じ領域で、磁場と電気力の両方を同時に通過する場合を考えます。 トムソンは、ビームが偏向しないように\を調整したので、磁力と静電気力が等しくなり、ビームの速度が決まりました。

このようにして、トムソンは、上の式の各量を測定して、\(1.29pm 0.17)times 10^{-7}\という値を求めました。 この値は、チューブ内のガスや陰極の金属に関係なく、あらゆる物質の原子を構成する粒子であることを示している。

トムソンは、これまでに得られた最小の値である電気分解の水素イオンの値\(10^{-4})よりも1000分の1とはるかに小さいことを指摘しました。 彼はLenardの空気中の陰極線の飛程の研究を引用して、\(m\)が小さいと主張しました。 衝突時の平均自由行程に関係し、物体の大きさにもよるが、その範囲は0.5cmだった。 空気中の分子の平均自由行程は約0.5cm。

トムソンは、陰極線が負の電荷を帯びた物質の粒子と同じように振る舞うことを示した。

トムソンは、陰極線が負に帯電した物質の粒子と同じように振る舞うことを明らかにしていました。陰極線は電気計に負の電荷を蓄積し、電界と磁界の両方によって負の電荷に適した方向に偏向されます。 電荷が水素イオンと同じであれば、質量はもっと小さくなるはずである。 また、陰極線は空気中を分子よりも遠くまで飛んでいることから、原子や分子よりも小さいことが分かった。 トムソンは、この負の電荷を帯びた粒子が原子の構成要素であると結論づけたのである。

「物理学の実験」に戻る

「電子」の存在を信じるには、トムソンの実験が必要だったのである。